8月14日,国家药监局发布大批医疗器械企业主动召回公告,此次召回共涉及设备产品242679个。其中有不少大牌械企!

▲医疗器械的潜在风险大小需要根据召回等级来评估,数字越小,风险越大。

GE一次性召回磁共振成像系统898台,主要原因是软件问题。近年来,全球软件问题导致的产品召回持续走高,已经成为召回事件的第三大原因,多为软件安全性不足,软件失效导致医疗器械整体失效。

此外,本次大批召回产品数量最多还是在体外诊断领域,仅奥森多、雅培、伯乐生命三家相关的诊断试剂盒、生化分析仪、血气、血氧、电解质和代谢物分析仪就超过20万个!占比5/6以上。

医械产品召回数量上升,或将成为新常态

近年来,医械产品召回的敏感词频频出现于大众视野:

2018年上半年,上海市药监局发布165项医疗器械企业主动召回信息;

2018年1月,CFDA发布108起医疗器械召回;

2015年12月-2017年3月,CFDA发布有源产品召回信息共计91例;

召回二字,大众往往会下意识地与劣质挂钩,引发对产品质量的担忧。而医械产品与人体健康直接相关的独特商品属性,进一步放大了这种不信任和恐慌。

事实上,这种担忧存在一定误解,国内和国际的医械召回理念也存在差异。

在国际上,召回理念定义是医疗器械的风险在使用中才能充分发现,器械装机客户越多,发生召回的概率越大。中国已经上升为国际上医械装备装机量前三的国家,但医械召回发起数量却不是前三,这显然是不合理的。

造成这种不合理现象的背后,主要是以下2点原因:

一方面是因为中国客户相对“友善”。

只要公司能出面解决器械问题,中国客户一般不会升级到质量层面,而国外客户相对“严格”,善于投诉到质量部门,升级成为召回事件,进而引发全球召回;

另一方面,跟中国QA人才缺乏有很大关系。

中国在质量保证QA方面人才非常缺乏,同时没太多的能力处理大面积召回事件,不能与国际接轨。

如果细细观察召回事件,不难发现由外企发起往往占了多数。这是因为大部分医疗器械外企已经建立了全球质量体系。一旦在某地,欧洲/美国发现质量问题,就会在全球展开召回,包括中国,哪怕在中国并没有产生任何投诉或者质量问题。

中国医械召回成新常态主要有3种原因

1、法规监管日趋完善,召回成事后监管重要拼图;

2、数字技术带来新产品的同时也带来了副作用;

3、召回≠劣势,防患于未然,折射企业责任心。

法规监管渐趋完善, 召回成为事后监管重要拼图

召回制度最早起源于美国汽车行业:制造商有义务召回存在潜在风险的汽车。20世纪70年代初,该制度被引入药品监管领域。中国医械召回制度始于本世纪初,比国外晚了30多年。

20年间逐渐建立完善的医械召回制度

为了减少和避免缺陷医械产品对人体健康和生命安全造成危害,保障医疗器械的有效使用,医疗器械召回制度逐渐在我国建立起来,进一步提高了我国医械的监管水平。

2001年4月,关于缺陷产品管理的第一次研讨会在南京举行,标志着中国缺陷产品的管理制度工作开始启动;10月,美国圣尤达心脏起搏器在中国召回,但当时国内尚无跟踪系统等基础支撑,使得召回工作举步维艰;

2002年两会期间,人大代表梁燕君等联名提案“建立完善缺陷产品召回制度”,4月,国家药品监督管理局发出限令,所有从疯牛病进口的用牛羊组织为原料生产的医疗器械产品都必须召回并禁止使用;

2005年,国家药监局处理医疗器械召回事件15起,涉及心脏除颤器、心脏起搏器、血糖仪及试纸等9个品种,其中13起由国外厂商发起;

2007年12月6日,《药品召回管理办法》问世;

2014年6月1日,新修订的《医疗器械监督管理条例》颁布实施,CFDA对原《医疗器械召回管理办法(试行)》进行了修改,形成《医疗器械召回管理办法》;

2017年1月5日,《办法》经国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过,自2017年5月1日起施行。

抽检、飞检渐严,主动召回成为事后监管重要手段

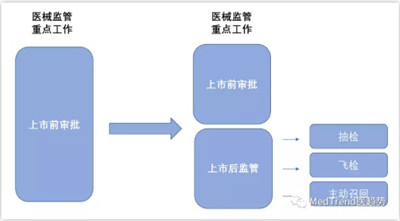

从欧美等召回体系成熟的国家来看,许多国家已经将医械产品监管的重点工作从上市前审批转移到了上市前审批和上市后监管并重,中国医械政策也正在往这个方向转型。

这种监管模式既能够缩短企业新产品上市时间,同时也能严密动态监测产品质量,保证患者安全。这种转变也带来了新变化——主动召回都成为抽检、飞检等重要事后监管手段拼图。

▲医械监管重点逐渐转变为上市前审批和上市后监管并重

因为监督抽检和飞行检查中发现的产品缺陷企业启动了主动召回,医疗器械监督抽检、飞行检查和主动召回工作形成了有效联动,初步形成监管合力。

自2017年起,国家监管部门对医械企业的飞检力度明显加大。从飞检的细化程度以及对象数量都较往年明显提高。

在2018年1月的召回数据显示,将近每6起召回中就有1起是因为“抽检不及格”,抽检不及格率为15%。

数字技术带来新产品的同时 也带来了副作用

新技术在给人们带来医械新产品,减轻患者病痛,享受便利的同时,也因为种种原因带来一些副作用。

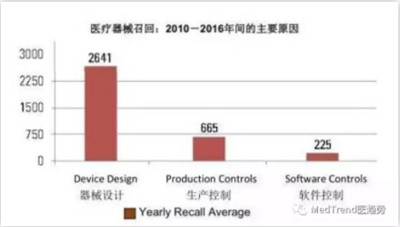

纵观近年医疗器械召回原因,主要涉及四类:器械设计、生产控制、软件控制、标签标示错误,占比依次递减。这四种原因比例这不仅适用于中国,与国外也类似。

▲数据来自美国FDA医疗器械与辐射健康中心(CDRH)的召回事件档案库

器械设计

器械设计是医疗器械召回中最常见的原因,也是最有可能导致患者发生严重健康问题甚或死亡的原因。FDA数据显示,与器械设计相关的召回数在2010-2015年间一级召回总数中接近占46%,按Blue Lynx咨询公司的分析,2013和2014财政年度间增长了303%。

生产控制

生产过程控制缺陷导致的召回事件仅次于器械设计,主要由于装配错误、包装不达标等原因造成终产品未能完全实现产品的预期用途。有数据显示,其五年跨度内年增长率远低于器械设计和软件问题。

软件控制

近年来,随着数字技术的发展,软件问题导致的产品召回持续走高。以中国为例,GPS三巨头均因为软件问题发生过召回事件:

2017年10月开始,飞利浦先后5次召回,共计1172台X-CT、CT设备;

2018年3月,西门子医疗一次性召回4931台X-CT;

2018年8月,GE一次性召回磁共振成像系统898台。

软件引起的医疗器械召回的主要原因在于软件安全性不足,软件失效导致医疗器械整体失效。根据软件类型,大致上可归为以下两种情况:

软件组件,特别是运行在专用处理器上的嵌入式软件,直接控制驱动医疗器械。

软件一旦失效,通常会直接对患者造成损害。比如呼吸机产品,若软件失效,不能正确检测气道压力,设备可能会产生过高气压,造成患者肺损伤。

独立软件,运行于通用计算机平台的软件。

往往是进行数据处理、分析和诊断工作,这一类软件失效,一般会造成间接损害。比如影像类产品失效会无法显示图像,延误治疗。

标签标示

根据上海2018年上半年医疗器械主动召回事件,标签标示错误的数量比之前有所上升,同比+93%,主要表现为注册证编号信息错误等情况。

召回≠劣势,防患于未然, 折射企业责任心

医疗器械召回不同于一般的产品召回,由于其发生频率高,产生原因很复杂,所以召回的措施也很多。

大部分医疗器械召回可以通过技术性手段完成, 可以把风险控制在合理区域内,不一定都是退回厂家。像原地修改标签、说明书, 升级等召回措施,在任何地点都可以进行。 也正因此,医疗器械召回在国际上司空见惯,并不会引起太大反应。

召回≠劣质,还需依据风险等级评估

专家指出,召回并不总是意味着必须立即停止使用该器械,或将该器械退回到制造商,有时仅仅表示一个医疗器械需要进行检查、调理或修理,甚至有时只是修改并完善说明书。医疗器械的潜在风险大小还需要根据召回等级来评估,数字越小,风险越大。

根据医疗器械缺陷的严重程度,中国医疗器械召回分为:

1.一级召回:使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的;

2.二级召回:使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的;

3.三级召回:使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。

据悉,一级召回应在1日内,二级召回应在3日内,三级召回应在7日内,通知到有关医疗器械经营企业、使用单位或者告知使用者。而根据历来发布的召回公告,大多数还是以三类召回为主。

敢于召回,才是企业责任心的表现

召回事件可以分两类:

主动召回

企业自身经过调查和评估,发现产品的潜在风险,再向全球公司发出召回邮件通知,世界各地的分公司随即启动召回流程,同时向所在国的药监局报告;

被动召回,也称责令召回

医疗器械生产企业应当召回医疗器械而未主动召回,药品监管部门向其送达责令召回通知书,强制企业召回具有潜在风险的产品的行政监管措施。

可以说,CFDA公布的绝大部分是前者,由企业发起,药监局公布。

不可否认的是,召回事件会给企业带来非常大的经济损失,在国内由于公众对召回认知度不够,可能还会造成声誉损失以及给竞争对手留下空子,甚至损失部分市场。

但从另一个角度来看,明知自家产品有问题,可能会给患者造成健康威胁而硬撑着不召回,才是最大的不负责任。对于这种行为,尤其我国现在医疗经济还处于高速发展阶段,建立健全的医疗责任追溯体系,严格追究责任,强化对消费者健康的保护,才能促进整个行业的健康发展。

因此,主动召回并不意味着产品质量差,从某种角度看,敢于召回的企业才是负责任、值得信赖的企业。

文章来源:MedTrend医趋势

本网编辑转载此文,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容![声明]本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权。

更多资讯,请前往唯迈医疗官网:www.we-med.com